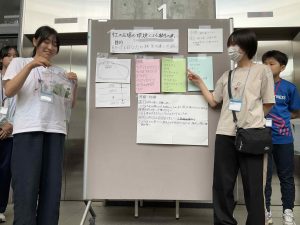

9月15日にSKIP*と合同で生物実習を実施しました。身近な生き物とその環境を調べるために筑波キャンパス内で行うフィールドワークは、今年で3年目となりました。小学5年生から高校3年生までの受講生にTAの筑波大生が加わった “でこぼこ探検隊” が今年も結成されました。陸域(虹の広場)6班、水域(天の川)6班の、合計12班で実施しました。調査対象とテーマは各グループで話し合って決めますが、一つとして同じテーマはありませんでした。3年目になっても、まだまだ新しいテーマが出てくるとは驚きです。それだけ様々な視点から考える力が受講生にはあるのですね。ポスター発表では、全員が役割分担をして力強く説明していました。

*SKIP:小中学生を対象とした科学教育プログラム

<受講生の感想>

★自分は物理の研究をしていて、生物分野についてはぜんぜん知らないし、普段フィールドワークもしないため、実習ですることがとても新鮮に感じた。そして、他分野だから得られる新しい着眼点や研究をするときの調査方法、考え方を学ぶことができた。また、なかなか接することのない小学生の子たちと一緒に生物について調査できたのはとても貴重な経験だった。(高1)

★私は今まで虫や魚が苦手でしたが、同じグループで生き物が好きな人に、メダカに寄生虫が寄生しているという今まで聞いたことがないことを教えてもらったり、タニシがどういう生き物なのかを教えてもらったりと、生き物の面白さを教えてもらうことができ、面白かったです。(高2)

★学校の授業で「得られる日光量によって植生が異なる」ことを学習したことはあったのですが、本フィールドワークにて、それを複数のエビデンスに基づきながら自分の目で確かめられたので価値ある学びの時間となりました。例えば、日光が当たらない林床では、シダ類を主とした日陰に強い植物が生えていたり、グラウンド上には維管束が太く、耐踏性の強い植物が茂ったりしていました。植物の同定をするには、植物の葉だけでなく、茎や根まで採取することが鉄則であることを学びました。今回は葉のみを採取したことが原因で同定に非常に時間がかかったので、今後は動植物の採取のルールを確認した上で、適切な採取作業をしていこうと思いました。(高2)

★まず筑波大学敷地内を散策し、虫や植生を観察するという貴重な体験ができたことがとても嬉しかったです。まさか何十種類の生物が構内に共存しているとは思いもしませんでした。生物採集という懐かしいことが高校生にもなって真面目にできることは本当に嬉しかったです。また、そこで調査したことをまとめて発表するという経験は今まであまりしてこなかったので、これも貴重な経験になりました。自分の班は色々な話に花が咲いてしまい、仕上がりがギリギリだったので台本などはありませんでした。そのような状況でのアドリブの発表はこれからの自分の成長につながるものになったと思います。(高2)

生物実習は筑波大学保全生態学研究室の横井 智之 先生のご指導のもと実施いたしました。

横井先生、ありがとうございました!